Exposition à Dunkerque

J’ai déjà traversé plus de mers que toutes celles qu'on connaît. J’ai déjà vu plus de montagnes qu’il n’y en a sur terre. Je suis passé déjà par plus de villes que [celles] qui existent, et les grands fleuves de nuls mondes ont coulé, absolus, sous mes yeux contemplatifs. Si je voyageais, je trouverais la pâle copie de ce que j’ai déjà vu sans voyager.

Fernando Pessoa, Livre(s) de l'inquiétude, § 72, traduit du portugais par Marie-Hélène Piwnik, Christian Bourgois éditeur, 2018, p. 337.

Dernière conférence de Bruno Latour à l'ENSA de Paris-Belleville, le 22 septembre 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=LH-8lxXpZg0

Atlas, degré zéro

Christelle Mally et Albert Clermont ont invité Jean Attali à concevoir une exposition à La Plate-Forme, laboratoire d'art contemporain (Dunkerque), dont les principaux éléments seront issus de L'Atlas mondial des villes, œuvre collective réalisée en école d'architecture (ENSA Paris-Malaquais puis ENSA Paris-Belleville) sur un site web dédié : www.atlasdesvilles.net (log. : atlas / pass. : villes).

Cette exposition coïncidera, durant l'été 2023, avec la Triennale Art et industrie, manifestation organisée conjointement par le FRAC Grand Large / Hauts-de-France et par le LAAC, à Dunkerque (Nord).

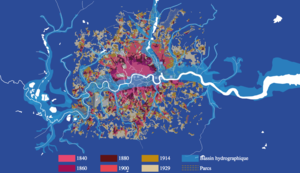

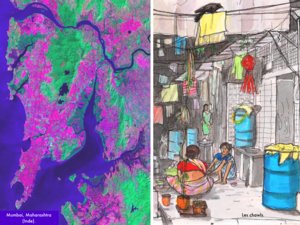

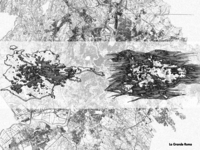

Son intention principale est de souligner l'intérêt des cartes, et plus spécialement des cartes urbaines, pour la compréhension des espaces habités contemporains. Les cartes sont des inscriptions majeures, elles codent et déchiffrent le rapport des sociétés humaines avec le sol sur lequel elles sont établies. Elles décrivent les paysages urbains et ruraux à toutes les échelles, selon une multitude d'écritures qui les apparentent à une idéographie générale de l'espace.

Les cartes qui seront exposées sont pour la plupart celles qui furent dessinées par leurs autrices et auteurs à l'occasion d'une étude portant sur telle ou telle ville en particulier, connue ou inconnue, proche ou lointaine. Pendant quelque quinze années, près de trois cents villes ont ainsi été regardées, et dans plus de quatre-vingt-dix pays. C'est assez pour deviner ceci : chaque ville au monde est affectée par toutes les autres, chacune appartient à sa manière singulière et différenciée à la grande mêlée urbaine. Entre toutes, circulent les multitudes, et les flots d'énergie qui les font vivre ou se consumer.

Le projet d'exposition est né d'une conviction. La carte ne pose pas un problème graphique, elle pose un problème plastique. Les aspects d'un territoire ne peuvent être présentés de manière uniforme ni selon les seules normes de la codification cartographique. La carte invite à faire œuvre. Elle aspire à l'objet : par ses dimensions internes, par les liens qui l'unissent à d'autres cartes, par l'intimation du mouvement de sa lecture, de son déchiffrement, par l'inclination à y rechercher un pouvoir d'expression approprié à notre connaissance de l'espace habité. Nous faisons le pari d'installer la carte (les cartes) dans un lieu d'art.

La sélection des cartes

Voir liste en cours : Le choix des cartes.

Une base de données répertorie les milliers de documents que comprend l'Atlas des villes dans sa version actuelle. Cette base est consultable à l'adresse : https://airtable.com/shrnCpF6oCcLQSZy7. Les fichiers sont téléchargeables. L'exposition n'utilisera qu'un 1:100e de cette matière disponible. Son enjeu principal est d'organiser un parcours visuel qui justifie une approche presque exclusivement cartographique du monde des villes, dans sa multiplicité et sa dispersion. Au fur et à mesure des choix effectués, des vignettes* pourront en poser les jalons sur cette page.

* Vignettes cliquables, souvent double-cliquables, pour voir les images en plein écran et en détail.

Première sélection, faite d'après les mémoires mentionnés ici : Les cartes et leurs territoires.

Voir l'ensemble de la liste ainsi que les mémoires dont les cartes sont extraites : Le choix des cartes.

Une équipe

Le projet réunit, outre ses commanditaires et inspirateurs artistiques (Christelle Mally, Albert Clermont) et son concepteur Jean Attali, une équipe soudée par une expérience commune, celle d'un Atlas des villes, hébergé sur un site ouvert et géré par François Granade, créé à l'initiative de Bertrand Segers (https://www.gloshmol.com/), enrichi par ses multiples contributeurs et contributrices (plus de 500…) parmi lesquels Anne Pellissier (https://www.linkedin.com/in/annepellissier/), Katia Naouri (https://mmnk.fr/), Mete Kutlu ont souhaité apporter leur talent à la réalisation de cette manifestation publique. Laurent Marie Joubert (https://laurentmariejoubert.fr/) et Yves Bélorgey (https://www.xippas.com/artists/yves-belorgey/), artistes et amis de longue date, administreront la preuve de la vocation artistique d'une réflexion sur les villes d'aujourd'hui, ordonnée aux puissances du dessin, de la peinture et d'une manière générale à la plasticité de l'art.

Le séminaire, qui sert d'atelier pour la fabrication de l'atlas, est aujourd'hui dirigé par Cristiana Mazzoni, qui a sollicité et obtenu le soutien de l'école nationale supérieure de Paris-Belleville et de son directeur François Brouat.

Les espaces d'exposition de La Plate-Forme

Calendrier

Inauguration prévue le vendredi 9 juin 2023

Mise en place de l'exposition :

À partir du vendredi 26 mai 2023. À noter : Week-end de Pentecôte (férié) les 27-28-29 mai.

Journal de travail

mardi 20 septembre 2022

Dunkerque, La Plate-Forme, laboratoire d'art contemporain

Une double inspiration. 1. ZAHA HADID.

Le principe général de l'accrochage est inspiré par une scénographie conçue par l'architecte Zaha Hadid pour l'exposition Azetta. L'art des femmes berbères, présentée au Palais des Beaux-arts de Bruxelles, en 2000 (Paul Vandenbroeck, commissaire et auteur de l'ouvrage éponyme, paru chez Ludion|Flammarion). Ci-dessous, l'esquisse du projet par Zaha Hadid*.

Une double inspiration. 2. KAZIMIR MALEVICH.

Le plan au sol est directement inspiré d'un dessin de Malevich, extrait d'un recueil de 34 dessins, édité à Vitebsk (Biélorussie) en 1920 : Suprématisme.

mercredi 21 septembre 2022.

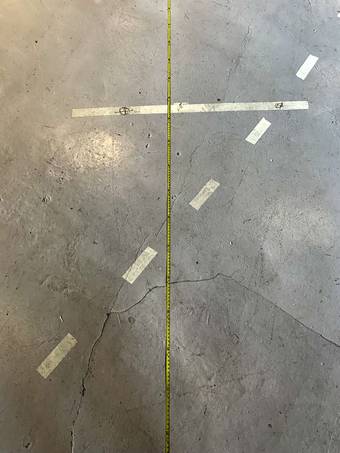

Tracés d'épure et plancher méridien.

Les principaux traits du dessin suprématiste représentent les plans verticaux des cartes suspendues depuis le haut de la galerie. Les différentes épaisseurs de trait peuvent être interprétées comme des différences de hauteur des suspentes. Le but est d'utiliser les différences de longueur des traits et les intervalles entre eux pour donner à la structure de l'accrochage la plus grande densité, sans entraver toutefois la circulation des visiteurs entre les panneaux.

Les tracés rectilignes disposés en parallèles sont traversés par une ligne courbe. Dans le dessin de Malevich, cette courbe ressemble à un arc prélevé sur une ellipse, ce n'est probablement pas un arc sphérique. Toutefois, son utilisation ici est destinée à imprimer l'idée d'un arc méridien. Le choix des villes pourrait être justifié par leur appartenance à des aires bordées par des lignes méridiennes. Exemples : Dunkerque et Barcelone. Ou bien Bagdad (Irak) et Sanaa (Yemen)…

La ligne méridienne est matérialisée au sol par un chemin de planches dont la réalisation sera confiée à Bertrand Segers. Cette ligne est faite de bois brut de récupération. Cette note “environnementale” ou écologique ne doit pas rester anecdotique, elle est associée à l'ensemble des choix de matières dans la fabrication de l'exposition.

En bleu : l'axe principal avec le positionnement des supports de cartes.

En vert : les supports de cartes avec les dimensions de part et d'autre de l'axe. Pour obtenir la dimension totale, il faut additionner les deux dimensions.

En rouge : le positionnement de la courbe méridienne.

Grandes cimaises, planisphère et trait de côte dunkerquois

Les plans suspendus sur lesquels sont exposées les cartes laissent libres les grandes cimaises dans les deux salles de la galerie. Ces cimaises sont réservées à deux peintures murales : la première est une interprétation “européenne” de la Dymaxion Map de Buckminster Füller. L'Europe sert d'axe de symétrie d'une vision qui place notre continent selon une autre perspective que la carte initialement conçue par Bucky Füller, d'après le rôle stratégique revendiqué par les États-Unis lors de la dernière guerre. Plastiquement, la carte ainsi recomposée doit donner une image étirée d'ouest en est. La Dymaxion Map atténue les déformations de la projection équatoriale classique mais donne une vision éclatée de la surface des terres et des océans.

On peut s'inspirer d'autres formes de planisphères, comme celle adoptée par John Bartholomew (1958) :

Voir page de : François Granade.

Une deuxième peinture murale

Dans la seconde salle de la galerie, on pourrait représenter le double paysage terrestre et maritime de la région dunkerquoise, depuis l'estuaire de l'AA (voire depuis Calais) à l'ouest jusqu'à la frontière belge à l'est. Ce trait de côte étiré fait écho à l'allongement linéaire du planisphère de la Dymaxion Map.

Dès l'année 2020, notre équipe a envisagé la création d'un atlas de Dunkerque (voir : Atlas de Dunkerque). L’aire portuaire et industrielle à l’ouest, l’aire balnéaire et dunaire à l’est, la ville historique au cœur, les villes de la communauté urbaine tout autour, la campagne flamande, ses bourgs et ses canaux au sud, à l'est, à l'ouest : la carte de la région de Dunkerque se déploie le long de la Mer du nord comme les ailes d’un oiseau. La figure dunkerquoise donne son unité au paysage de la Flandre maritime et révèle l’étendue de ses vocations. À vrai dire : l’une des plus belles cartes urbaines et paysagères qui soit.

De la première vers la seconde salle

Questions sur l'accrochage et sur la géométrie de la ligne "méridienne".

Discussion dimanche 25 septembre avec Katia Naouri, à partir du plan d'accrochage dessiné par Albert à la suite des mesures “chorégraphiées” du mercredi 21. Katia réalisera d'ici à la fin du mois d'octobre une maquette au 1/20e de l'espace d'exposition (la salle 1 du moins). Cela facilitera le choix des cartes et la détermination du parcours de visite.

Installation des plans verticaux et de leurs suspentes. Katia pense que, compte tenu du caractère relativement léger et flottant de l'accrochage, l'ancrage de câbles horizontaux sur les murs latéraux est préférable à la solution précédemment envisagée de suspentes directement attachées aux solives et au plancher du plafond. Ce parti horizontal correspond au point de vue initial d'Albert : ce sera moins acrobatique, moins dangereux, moins coûteux. Pour atténuer la “flèche” de ces câbles, on pourra d'ailleurs “trianguler” par des suspentes ou segments de câbles de contreventement. Katia estime que du fait de la hauteur de l'accrochage, l'impact visuel des câbles horizontaux ne sera guère gênant. Il est vrai, nous devrons ancrer les câbles côté rue au-dessus des coffres de rideaux : c'est déjà assez haut.

Un point complémentaire : il serait bon de mieux définir la géométrie de la ligne méridienne sur le sol. Telle que nous l'avons dessinée, elle paraît un peu… aléatoire. Leda Dimitriadi pourrait dessiner à partir de notre tracé une courbe régulière… ou plutôt deux : un arc de courbe sphérique, un autre de courbe elliptique… ou toute autre définition géométrique dont elle a le secret. L'ensemble de la structure spatiale que nous mettons en place n'en sera que plus rigoureuse et plus remarquable.

vendredi 7 octobre

Note sur la ligne méridienne

Leda propose le commentaire suivant :

“Si j'ai bien lu votre diagramme, la courbe interpolée à partir des points de votre schéma est assez irrégulière et surtout présente des points d'inflexion hasardeux, pas très élégants.

Si on reste sur l'hypothèse de l'ellipse, on peut approximer votre courbe initiale assez bien par un arc d'ellipse - il n'y a que le dernier point qui dévie vraiment de votre définition.

Concernant l'aspect symbolique, d'après ce que j'ai vu, d'une part l'aplatissement de la Terre est géométriquement insignifiant (les méridiens sont donc des cercles aplatis imperceptiblement), d'autre part si j'ai bien compris la Terre n'est pas un ellipsoïde mais un géoïde, càd une sphère aplatie selon une autre logique que celle de l'ellipsoïde, même s'ils sont assez proches formellement. Dans tous les cas, même si on considérait les méridiens en tant qu'ellipses, nous ne pourrions pas utiliser pour votre courbe une ellipse de la même excentricité que celle des méridiens de la Terre, car elle est vraiment trop faible.”

Tracés elliptiques proposés par Leda, avec les cotes :

Sur la liste des cotes, la première colonne correspond aux cotes rouges du plan (à substituer à celles qui figurent sur le dessin établi par Albert, afin d'obtenir un arc elliptique régulier), commençant par le bas du dessin. La deuxième colonne correspond aux cotes noires du dessin d'Albert, qui définissent la position des lignes perpendiculaires à l'axe.

samedi 8 octobre

Un tableau d'Yves Bélorgey

Voir l'entretien réalisé en 2021, à l'occasion du “Printemps de septembre”, à Toulouse: https://www.youtube.com/watch?v=p-rq1pjWdDY. Voir aussi la vidéo réalisée en 2017, à l'occasion de l'accrochage d'une exposition à la galerie Xippas (Paris) : https://www.arte.tv/fr/videos/053317-030-A/yves-belorgey/.

Pour l'une des cimaises de la seconde salle, proposition est faite à Yves Bélorgey de réaliser un tableau. Après échange avec lui, le choix se fait d'un tableau de 2,40 x 2,40 m (format habituel utilisé par l'artiste), peint en “pigmentaire” dans l'esprit de ses œuvres récentes : intérieur avec personnage et perspective vers le paysage extérieur. L'idée proposée par Y.B. serait de choisir une scène dans une maison ou un appartement de la digue de mer, et d'associer à la vue d'intérieur une carte terrestre et maritime à la façon des tableaux de Vermeer. La technique habituelle d'Y.B. consiste à prendre des photos du lieu et de la scène, puis de réaliser le tableau en atelier selon un cadre proprement pictural.

samedi 19 novembre

Sur la cartographie

Un débat récent cerne les enjeux de la cartographie aujourd'hui

Table ronde “Villes et territoires. Le visible et l'invisible.” Donner à voir : la carte comme révélateur du territoire. Diffusion en direct le 20 juin 2022, dans le cadre du Festival Building Beyond (du 20 au 25 juin 2022) à Leonard-Paris : www.buildingbeyond.fr.

Avec :

Karine Hurel, Déléguée générale adjointe à la Fédération des agences d'urbanisme.

Sébastien Soriano, Directeur général de l'Institut Géographique National (IGN).

Axelle Grégoire, Architecte HMONP, Studio Omanœuvres.

Animation :

Julien Meyrignac, Rédacteur en chef de la revue Urbanisme.

Capture vidéo sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=qcCiLKjWTHk

Consultée le 19 novembre 2022.

Samedi 31 décembre 2022

La Toile industrielle dans l'espace

Voir la page : La Toile industrielle. Avec ses compléments.